![]()

共働き家庭が当たり前となった現代日本。しかしその裏側では、育児や家事の大部分を一人で担う「ワンオペ育児」が深刻な問題となっています。とくに母親に負担が集中するケースが多く、心身ともに疲弊してしまう方も少なくありません。

この記事では、ワンオペ育児の実態や背景、具体的な統計データ、国や自治体の支援制度、そして今すぐ取り組める対策について詳しく解説します。

ワンオペ育児とは?

ワンオペ育児とは、育児や家事を一人でほぼすべて引き受けている状態のことを指します。元々は「ワンオペレーション(1人勤務)」という飲食業界の用語から派生した言葉で、家庭内での過剰な負担を抱えている状況を端的に表す言葉として広まりました。

育児だけでなく、炊事、洗濯、掃除、子どもの送り迎え、買い物など、日常生活に関わるあらゆることを一人でこなす必要があるため、精神的なストレスや疲労の蓄積が非常に大きくなります。

なぜワンオペ育児が起こるのか?

ワンオペ育児が生まれる背景にはさまざまな要因があります。

- 夫が長時間労働で育児に関われない

- 実家や義実家が遠方で頼れない

- パートナーとの役割分担が不平等

- 育児に対する社会的支援や制度が不十分

とくに共働き世帯においても、夫の家事・育児参加率が低いことが大きな問題です。表面的には「育休を取った」「子どもと遊ぶようにしている」といった声があっても、日常的で継続的な関与が不足している場合、結局のところ母親が大半を担っているケースが非常に多いのです。

統計で読み解くワンオペ育児の現状

具体的なデータを見てみると、ワンオペ育児の実態がよりはっきりと見えてきます。

データで見る夫婦の家事関連時間の違い

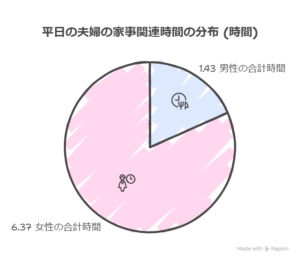

以下は、総務省「令和3年 社会生活基本調査」のデータをもとに作成した、平日の夫婦の家事関連時間の比較です。

| 家事関連時間(平日) | 夫(男性) | 妻(女性) |

|---|---|---|

| 家事 | 0時間37分 | 3時間34分 |

| 育児 | 0時間49分 | 2時間48分 |

| 合計(家事+育児) | 1時間26分 | 6時間22分 |

▼視覚で見るワンオペ格差

以下は、このデータをもとに作成した円グラフです。

このグラフからも明らかなように、妻の育児・家事時間は夫の4.5倍以上となっています。毎日この差が積み重なることで、母親だけが極度の疲労やストレスを抱えてしまうのは当然といえるでしょう。

ワンオペ育児のリアルな声

実際にワンオペ育児を経験している方々の体験談を見てみましょう。

「夫は育児に理解があるほうだと思っていたけど、実際には『お風呂に入れる』『たまにミルクをあげる』程度。夜泣きや家事、保育園の送り迎え、全部私。私が熱を出しても、夫は仕事優先。正直、1人で戦ってるような気持ちになります」(30代・平塚市・2児の母)

「平日は朝5時に起きてお弁当作って、仕事して、保育園迎えに行って、夜ご飯とお風呂、寝かしつけ……。そのあと洗濯と片付け。毎日ギリギリで、余裕なんてありません。もっと夫とチームになれたらいいのにと感じます」(40代・横浜市・1児の母)

これらの声からも分かるように、ワンオペ育児は「家庭内の孤立」を深刻化させ、母親の心身に大きな負荷をかけています。

行政の支援制度を活用しよう

こうした状況を少しでも改善するためには、行政の支援を積極的に活用することが大切です。神奈川県では、子育て家庭を対象とした様々なサービスや制度を整えています。

- 子育て短期支援事業:保護者が病気や育児疲れなどで育児が困難なときに、子どもを一時的に預かる制度

- ファミリー・サポート・センター:育児の手助けをしてほしい人と、手助けできる人をつなぐ地域支援

- 地域子育て支援拠点:親子の居場所づくりや相談支援、子育て講座などを実施

- 病児・病後児保育:子どもが病気のときでも預けられる保育施設

今日からできるワンオペ脱却のための一歩

すぐにすべての負担をなくすことは難しいかもしれませんが、少しずつ改善することは可能です。以下のようなことから始めてみましょう。

- パートナーと家事・育児の分担について話し合う

- 完璧を目指さず「手を抜く勇気」を持つ

- 家事代行や宅配サービスなどを活用する

- 育児支援施設や地域のつながりを活用する

「自分一人で頑張らなければいけない」と思い込まず、周囲や社会のサポートを遠慮なく使いましょう。小さな変化が、長い育児生活の中で大きな助けになります。

まとめ ワンオペ育児を「自分の問題」にしないで

ワンオペ育児は決して個人の努力不足や甘えではありません。家族のあり方、働き方、社会制度など、さまざまな要因が絡み合って生まれる構造的な問題です。

だからこそ、「私さえ頑張れば」と抱え込まず、周囲と助け合いながら乗り越えていくことが大切です。この記事が、少しでもあなたの負担を軽くし、前向きな一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。

![]()

コメント