![]()

子どもが小学校に入学するタイミングで、多くの家庭が直面する「小1の壁」。保育園や幼稚園とは異なる生活リズムやサポート体制、親の就労環境の変化などが重なり、思いのほか大きな壁に感じられることがあります。

小1の壁とは何か

「小1の壁」とは、子どもが小学校に入学することで家庭に生じるさまざまな変化により、保護者が仕事や育児の両立に困難を感じる状態を指します。具体的には、小学校は保育園や幼稚園に比べて終了時間が早く、延長保育のような柔軟な体制が十分でないことが多いため、放課後の預け先の確保が必要になります。

また、保護者の関与が増えることも大きな要因です。宿題の確認、学用品の準備、PTA活動や授業参観など、親が関わる機会が想像以上に多いのです。

保育園・幼稚園と小学校のスケジュールとサポート体制の比較

| 項目 | 保育園・幼稚園 | 小学校 |

|---|---|---|

| 典型的な1日のスケジュール | 比較的自由、遊び中心、延長保育あり | 時間割に基づいた授業、終了時間早め |

| 延長保育・学童保育 | 延長保育がある場合が多い | 学童保育あり(時間制限、定員あり) |

| 送迎の柔軟性 | 比較的柔軟 | 時間厳守 |

| 保護者参加行事 | 比較的少ない、土日開催が多い | 多い、平日開催が多い |

| 家庭との連絡方法 | 連絡帳、口頭連絡など | 連絡帳、プリントなど(子ども経由が多い) |

| 親の日常的な関与 | 持ち物の準備など比較的少ない | 学用品準備、宿題確認などが多い |

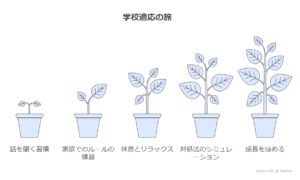

子どもが直面する変化を理解してサポートする

小学校への入学は、子どもにとっても大きな環境の変化です。保育園では遊びや生活を中心としたスケジュールでしたが、小学校では「勉強する場所」へと一変します。机に座って45分間集中すること、黒板の板書を写すこと、集団で行動することなど、慣れないルールに戸惑う子どもは少なくありません。

たとえば、「先生の話をきちんと聞く」「チャイムで行動する」「ひとりでトイレに行く」「給食を決まった時間内に食べる」など、これまで経験してこなかったことに毎日取り組まなければなりません。中には疲れやストレスから、帰宅後にぐったりしてしまったり、些細なことで泣き出したりする子もいます。

そんな子どもたちを支えるためには、以下のような具体的なサポートが効果的です。

1. 毎日話を聞く習慣を作る

「今日はどんなことをしたの?」「何が楽しかった?」「困ったことはあった?」など、子どもが話しやすい雰囲気を作りましょう。否定せず、共感しながら聞くことで安心感が生まれます。

2. 家でできるルールの練習を取り入れる

例えば「時間割に合わせてランドセルを準備する」「決まった時間に勉強する」など、小学校生活に近いルーティンを家庭でも取り入れることで、子どもの自立心を育てることができます。

3. 十分な休息とリラックスタイムを確保する

新生活はエネルギーをたくさん使います。学校から帰ったら無理に習い事を詰め込まず、休息や自由に遊ぶ時間を大切にすることで、心のバランスを整えられます。

4. 困ったときの対処法を一緒に考える

「授業で分からないことがあったらどうする?」「忘れ物をしちゃったらどうする?」など、トラブル時の対応をあらかじめシミュレーションしておくと、子どもが不安を感じにくくなります。

5. 成長をほめる言葉かけを意識する

「一人でランドセル準備できたね」「先生の話を最後まで聞けたんだ、すごいね」など、小さな成功体験を認めてあげることで、子どもは「頑張ってみよう」という気持ちになります。

子どもにとっての小学校生活は、大きなチャレンジと同時に、大きな成長の機会でもあります。保護者が理解とサポートを通じて寄り添うことで、子どもは少しずつ自信を持って学校生活を送れるようになっていきます。

親ができる工夫で負担を軽減する

小学校入学は子どもだけでなく、保護者にとっても生活リズムや働き方が大きく変わるタイミングです。「小1の壁」と呼ばれるように、特に共働き家庭では「短い下校時間」「学童の空き状況」「突然の学校行事」など、時間的・精神的な負担を感じやすくなります。

こうした負担を少しでも軽減するために、親ができる具体的な工夫をいくつかご紹介します。

1. 朝と帰宅後のルーティンを作る

朝の準備や帰宅後の動きを決めておくことで、親子ともに慌てずに過ごせます。たとえば、「朝は7時に起きて7時半には家を出る」「帰宅したら手洗い→おやつ→宿題→自由時間」といった一連の流れを毎日繰り返すことで、生活に安定感が生まれます。

2. タイムスケジュールの可視化

時間割や持ち物、帰宅後の予定などを一目で確認できる「家族カレンダー」や「マグネットボード」を冷蔵庫などに貼ると、親子の連携が取りやすくなります。「宿題する時間」「お風呂の時間」などを視覚的に把握できるようにすると、子ども自身もスムーズに行動しやすくなります。

3. 学童や地域のサポートを活用する

学童保育や地域の子育て支援サービス、放課後の習い事など、外部の支援も上手に取り入れることが大切です。「毎日全部自分でやろう」と頑張りすぎず、必要に応じて他の力を借りることも立派な工夫です。

4. 忙しい平日のために「先回り家事」

平日の負担を減らすために、週末に食材の下ごしらえや冷凍おかずを用意しておくと、平日夜の時間に余裕ができます。また、子どもの持ち物も前日の夜に準備しておくと、朝のバタバタを防げます。

5. 子どもと「一緒にやる」ことで時間短縮

洗濯物を一緒にたたむ、夕飯の準備を手伝ってもらうなど、家事を子どもと共有することで親の負担が軽くなり、同時に子どもの自立心も育まれます。「手伝ってくれて助かったよ」と感謝の声かけも忘れずに。

6. 家族内の情報共有を工夫する

共働き家庭の場合は、パートナーとしっかり情報を共有しておくことが重要です。連絡帳の内容、持ち物、行事予定などをGoogleカレンダーなどで共有しておくと、どちらかに負担が偏りにくくなります。

無理をしすぎず、日々の小さな工夫の積み重ねが、親自身のストレス軽減にもつながります。「完璧でなくていい」「できる範囲でやればいい」という気持ちで、柔軟に対応していきましょう。

親が仕事と育児を両立するためのサポートオプション

| サポートの種類 | 内容 | 親にとってのメリット | 情報の入手先 |

|---|---|---|---|

| 柔軟な働き方 | テレワーク、フレックスタイム、時短勤務など | 通勤時間の削減、子どものスケジュールに合わせた働き方が可能 | 勤務先の人事部、上司 |

| 放課後児童クラブ(学童保育) | 公立・民間の学童保育、習い事 | 放課後の子どもの安全な居場所の確保、学習支援、多様な活動の提供 | 各自治体のウェブサイト、民間の学童保育事業者 |

| 家族・地域のサポート | 祖父母、親戚、ファミリー・サポート・センター、他の保護者との協力 | 送迎や預かりの依頼、情報交換、精神的な支え | 親戚、各自治体のファミリー・サポート・センター、学校や地域の保護者ネットワーク |

| 仕事と育児の両立支援制度 | 育児休業、短時間勤務、育児支援金など(会社・自治体) | 経済的な支援、働き方の調整 | 勤務先の福利厚生、各自治体のウェブサイト |

| 親自身の心のケア | 休息、趣味の時間、パートナーとの協力、他の保護者との交流、専門家への相談 | ストレス軽減、精神的な安定 | 友人、家族、地域の交流会、カウンセリングサービス |

まとめ

「小1の壁」は、子どもの新しい環境への適応だけでなく、保護者の働き方や生活スタイルの変化にも影響を与えるものです。しかし、正しい知識と準備、そして柔軟な支援制度を活用することで、乗り越えることができます。

親子で前向きに新生活をスタートするために、できるところから少しずつ整えていきましょう。

![]()

コメント